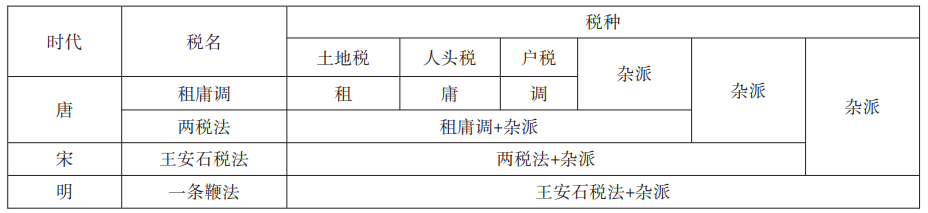

表2 唐宋明三朝税收

诸种政治形式化,最核心的是礼乐制度与仪式。“圣人制礼缘人情,制律缘人情”指出制度设计的形 式化要依循作为质料的“人情”,好的形式要“察于情与文之间”,“如得其情”①。制礼作乐原本是为了“知 务”,可一旦形式化完成后就成了一套“流于形式”的制度与仪式,使人“情郁而不宣”②。形式化退变为形 式主义,就意味着由礼乐达至人心的“践形”退变为对礼乐规范的“虚拘”,徒有“恭敬而无实”③,只有形式之“礼”而没有礼之规范所对应的有情实质。形式化必然遭遇的困境是:对于内在德性足以力行的人而 言,不需要这种形式化的外在约束;而内在德性不足以力行的人,又只会以形式主义的态度对待外在约 束。形式化难免退变为形式主义,政治规范的“教化”最终沦为“虚应故事”④。

礼乐的形式主义退变就是从“为情而造文”到“为文而造情”⑤。“道德仁义,非礼不成”⑥,这是形式化 的必要性所在。但是流于形式后,“文灭质,博溺心,然后民始惑乱,无以反其性情而复其初”⑦,“纯朴”之 质由此散尽⑧。正是在此意义上,墨子提出:“繁饰礼乐以淫人,久丧伪哀以谩亲。”⑨墨子之所以学于儒而 非儒,就在于深知政治无法避免形式化,但又要十分当心流于形式的形式主义问题。其对儒家之“礼”的 批评,就在于形式主义的担忧,而不是否定形式化本身。

四、儒道法思想平议与形式化的反思

不独墨家有关于形式化的反思,儒家本身也有。上文已指出,贲卦代表文饰,但创设“文学”的孔子 却在占得贲卦后“意不平”⑩。程颐对贲卦的释义是“专用情实,有文饰则没其情矣”,“所谓尚质素者,非 无饰也,不使华没实耳”,在重视“质”的基础上主张文质彬彬⑪。元人王申子也指出,贲卦提示不可以过 分强调文饰而“灭其质”⑫。文饰是质料有序呈现的形式化,而“灭质”则是用形式化抽空了质料的形式主 义。经此提示反观孔子占得贲卦后的“意不平”,正是对形式化可能走向形式主义深表疑虑。 这一疑虑还涉及对“祖述尧舜”的“法先王”理想的反思。所谓“尧舜之时,天下已文矣”,表明汉儒已经意识到,尧、舜的治世处于主客体分离的政治形式化阶

①② 郭嵩焘:《郭嵩焘全集八·史部四日记一》,长沙:岳麓书社,2012年,第61,134页。

③ 赵岐注,孙奭疏:《孟子注疏》,第372页。

④ 梁漱溟:《乡村建设理论》,《梁漱溟全集》第2卷,第188页。

⑤ 刘勰著,范文澜注:《文心雕龙注》,第538页。

⑥ 郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》,第14页。

⑦ 钟泰:《庄子发微》,上海:上海古籍出版社,2016年,第355页。

⑧ 何宁:《淮南子集释》,北京:中华书局,1998年,第 759页。当然,“博文约礼”的本来面貌并非如此。参见吴飞: 《文质之辨与历史哲学——对历史主义的一个回应》,《开放时代》20 23年第6期。

⑨ 孙诒让:《墨子间诂》,北京:中华书局,2001年,第291页。

⑩ 刘向撰,赵善诒疏证:《说苑疏证》,上海:华东师范大学出版社,1985年,第 597页;陈士珂:《孔子家语疏证》,南 京:凤凰出版社,2017年,第70页。